L’Archistar italiano costruisce il centro culturale Jean-Marie Tjibaou in legno iroko tecnologia e tradizione in stretto rapporto simbiotico.

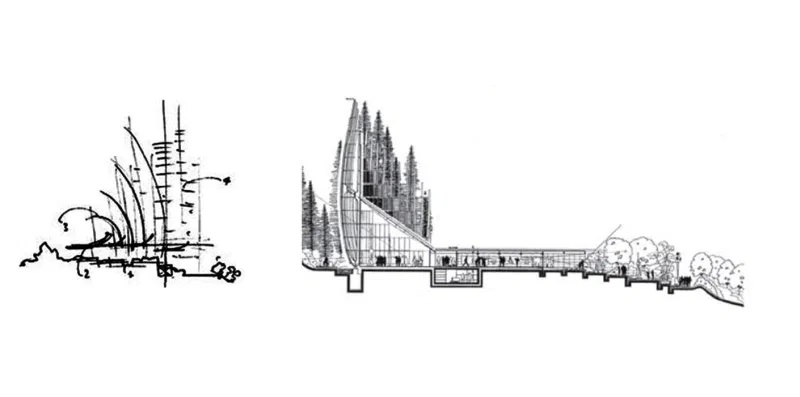

Vista l’opera oggi, non è difficile immaginare perché il famoso architetto italiano Renzo Piano abbia vinto, agli inizi degli anni ’90, il concorso nazionale per la realizzazione di un centro culturale volto a preservare la cultura indigena Kanaki, voluto dall’allora presidente francese François Mitterrand, a seguito dell’assassinio del leader indipendentista Jean-Marie Tjibaou, avvenuto il 4 maggio 1989.

Tra il 1995 e il 1998 nasce dunque a Numea, in Nuova Caledonia, colonia francese dal 1864, il Centro Culturale Jean-Marie Tjibaou, simbolo e custode fedele della storia e della tradizione locali, sia per la sua finalità che per la sua struttura architettonica. Il luogo di costruzione, scelto insieme alla comunità Kanaki, è un’isola paradisiaca lambita a Est dall’Oceano Pacifico e a Ovest dal Mar dei Coralli, in cui è la prorompente bellezza della natura a fare, giustamente, da padrona.

Quello che davvero non era facile immaginare è la emozionante facilità con cui un complesso architettonico di ben 10 unità (la più alta misura 28 metri), che si estende su una superficie di circa 8 ettari, abbia potuto fondersi e con-fondersi con la natura e il paesaggio adiacenti. Ciò che Piano è riuscito a dimostrare con questa grandiosa opera è proprio la simbiotica osmosi che può nascere tra architettura e ambiente circostante nel momento in cui si rispettano appieno la tradizione e la cultura del luogo senza dimenticare la conoscenza tecnologia che si mette al servizio dell’uomo -costruttore, creatore, architetto -, permettendo l’isolamento energetico, la riduzione delle perdite di calore e il ridimensionamento dell’emissione di agenti inquinanti nell’atmosfera. Una “città sostenibile”, integrata con una buona architettura, in una porzione di territorio tra i più incontaminati e ricchi di cultura popolare vibrante.

Ci ritroviamo davanti quindi a 10 unità, che altro non sono che riproduzioni delle grandi case (cases) kanake, e che si raggruppano in 3 sezioni o villaggi distinti, come nella reale tradizione indigena. La prima sezione, volta allo scopo espositivo del progetto, racchiude unità in cui vengono raccontate la cultura e la storia Kanak, con l’esposizione di opere di artisti maori, papuani e caledoniani. Uffici, auditorium e biblioteca si incontrano percorrendo la seconda sezione-villaggio mentre la terza è dedicata alle attività creative, come la danza, la musica, la pittura e la scultura ed include anche una scuola per l’infanzia. In totale accordo con la realtà del popolo autoctono le unità sono quindi vere e proprie “capanne”, realizzate con centine e listelli in legno iroko, importato dal Ghana, che richiede poca manutenzione ed è molto resistente all’umidità ed agli insetti. Una passeggiata pedonale immersa nella vegetazione tropicale collega tra loro i 3 villaggi, evidenziando come i “gusci”, apparentemente arcaici che compongono il complesso, si fondano perfettamente con i pini colonnari e i meravigliosi spazi verdi presenti tutto intorno.

Il vento viene catturato per areare gli spazi interni grazie alla disposizione studiata millimetricamente delle dieci capanne, parzialmente forate, contribuendo ad una situazione di climatizzazione naturale che permette un perfetto risparmio energetico. Ante e lucernari regolano i dirompenti flussi d’aria, riproducendo il fruscio degli alberi e riducendo di oltre il 50% la temperatura della superficie esterna. Anche l’orientamento stesso delle pareti convesse delle costruzioni, rivolte tutte verso Nord, permettendo il surriscaldamento delle superfici, favorisce l’innesco della circolazione dell’aria.

Tutto ciò evidenzia come il legname non sia solamente un componente estetico ma rappresenta soprattutto un elemento funzionale: l’involucro, struttura portante dell’edificio, diventa elemento di chiusura volto a regolare i flussi energetici legati al passaggio di calore, alla trasmissione della luce e alla protezione dalle radiazioni solari. Una completa sinergia tra elementi naturali dell’ambiente stesso e tecnologie d’avanguardia.

Oltre al legno, sono stati utilizzati materiali quali il corallo e la pietra, elementi in fusione di lega di alluminio, in acciaio inossidabile, insieme al cemento e al vetro, in grado di garantire gli scambi termici e luminosi sempre in accordo con i requisiti estetici ricercati e la complessità dei dettagli.

Un’altra caratteristica che viene subito colta di fronte a questa opera architettonica è la sensazione di “cantiere ancora in evoluzione”. Un aspetto di “non finito”, che proprio l’architetto Renzo Piano così spiega sul sito ufficiale dell’ADCK (Agence de développement de la culture kanak):

Ho capito che una delle caratteristiche fondamentali dell’architettura Kanac è il cantiere. “Fare” è importante quanto il “finito”. Ho pensato quindi di sviluppare l’idea di cantiere permanente, o piuttosto un luogo con l’aspetto di un cantiere non finito.

Un edificio ricco di significato in cui la visione poetica ed umanistica dell’opera è intrinseca all’uso di tecnologie all’avanguardia. Materiali moderni vengono utilizzati insieme a materiali tradizionali, dando vita ad una architettura che possa sfruttare appieno le risorse naturali del luogo, rispettandone le leggi ed esaltandone la bellezza.

Spiega sempre Piano:

(..) la scelta della tecnologia è implicita nella scelta del costruire. Trovo che in un’epoca avanzata come la nostra, in cui sono disponibili materiali con livelli di coesioni elevatissimi, con alto grado di lavorabilità, di trattabilità, sia culturalmente sbagliato non cercare di plasmare un linguaggio architettonico che utilizzi queste potenzialità. É già mistificante porsi il problema: un architetto, un costruttore, non può non impiegare un’attrezzatura tecnologica quando realizza il suo disegno.

E forse è proprio questa la genialità di Renzo Piano, che si è fatto promotore di un’architettura dal carattere artigianale ma che mantiene viva la ricerca di soluzioni sempre più tecnologiche e performanti, piegandole al servizio dell’ambiente in cui operano, di cui lui stesso vuole conoscerne l’essenza, l’anima, per poterlo raccontare nel miglior modo possibile attraverso le sue opere.

“Quello dell’architetto è un mestiere d’avventura: un mestiere di frontiera, in bilico tra arte e scienza. Al confine tra invenzione e memoria, sospeso tra il coraggio della modernità e la prudenza della tradizione. L’architetto fa il mestiere più bello del mondo perché su un piccolo pianeta dove tutto è già stato scoperto, progettare è ancora una delle più grandi avventure possibili.”[1] [1] da Giornale di Bordo, Passigli Editore 2017, pag. 10